Mercato batte ideologia. A cinquant’anni dalla riunificazione, il Vietnam si è progressivamente avvicinato al modello di sviluppo cinese, dunque accettando di buon grado il libero mercato, pur mantenendo la struttura di governo a partito unico.

«Viviamo alla giornata: abbiamo un certo numero fisso di ragazzi che frequenta la nostra scuola ma molti altri vanno e vengono». A parlare è il direttore del Sapa hope village (Il villaggio della speranza di Sapa), Phero Thuong. Nome complicato da pronunciare per un occidentale: è per questo che il maestro, direttore e proprietario del progetto si presenta come Peter (Pietro) perché da molto tempo ha abbracciato il cattolicesimo, traducendo così il suo nome vietnamita.

Ogni volta che si entra nel territorio di una piccola comunità (sia essa rurale o cittadina) si viene accolti da una grande struttura posta come ideale porta d'ingresso che recita (in vietnamita e nel dialetto locale): «Avanziamo progredendo nell'inclusione di tutte le minoranze». Attorno alla città di Sapa (situata a quaranta chilometri dal confine cinese, parte del distretto di Lao Cai) quest'assunto non viene molto rispettato. Ragazze e ragazzi orfani delle minoranze Dzao e H'Mong sono totalmente esclusi dal sistema scolastico statale che, seppur capillare, non riesce ad assicurare loro la necessaria educazione. Esclusi due volte.

Peter si è prefissato un obiettivo titanico: contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico degli orfani che popolano i villaggi intorno a Sapa. Lo spazio (di sua proprietà) potrebbe definirsi a metà tra un doposcuola e un laboratorio per i ragazzi più grandi (con posti letto al piano superiore per chi abita lontano, non può tornare a casa o non ce l’ha proprio) ed è sostenuta interamente dalla volontà, dalla forza d’animo e dai suoi finanziamenti. Pochi, per la verità. L’aula è unica, divisa a metà tra i ragazzi più piccoli (seduti su sedie malferme) e quelli più grandi (dediti ad altre attività). Di fronte a loro un grosso un braciere sempre acceso ha su una pentola piena d’acqua a riscaldare: il tè per gli ospiti, o per chi altro verrà, non si può rifiutare. Si entra calpestando la terra (pavimento assente) e gli spazi sono piuttosto angusti. Nel retro del locale, però, c’è un’area tutta nuova: lo spazio per i potenziali volontari. Al momento non ce ne sono: «gli unici che, di tanto in tanto, trascorrono una parte dell'estate con noi provengono da Malesia, Singapore o Filippine», afferma sconsolato Peter nel suo inglese-vietnamita.

Il progetto non ha collegamenti con associazioni od Ong internazionali e "il villaggio" rimane isolato.

Non è isolata, al contrario, la città di Sapa, situata a pochi chilometri dalla scuola-laboratorio di Peter: una delle più turistiche del nord del Vietnam. Piena di visitatori occidentali, meta di primo approdo per coloro che vogliono esplorare i sentieri delle montagne lì attorno, rappresenta il crogiolo delle contraddizioni del paese: stride l'insieme caotico di bandiere rosse con la stella gialla (alternate a quelle del partito) di fianco a locali sfavillanti, ristoranti stracolmi di cibo occidentale e trappole per turisti. Le imponenti strutture governative e del Partito comunista si ergono tronfie di fronte alla sfrontatezza dei marchi del capitalismo che avanzano col placet del politburo. Così come ad Hanoi, anche a Sapa (e nella maggior parte delle città del paese), le bandiere sono affisse ad ogni lampione di ciascuna strada, ogni giorno dell’anno.

Da tempo il Vietnam sta abbracciando il modello cinese: la Cina non è solo un punto di riferimento politico ma anche di organizzazione sociale. Il marxismo-leninismo vietnamita significa semplicemente "democrazia a partito unico". Dunque: forte controllo statale e pianificazione economica ma anche libero mercato e libero accesso ad internet. Allo stesso modo i pagamenti possono essere effettuati elettronicamente con QrCode (o con carte Visa) anche nei mercati più lontani dalle città. La moneta locale soffre la svalutazione e il cambio Euro/Dong (1 euro vale circa 29.000 Dong) assomiglia alle immagini del Marco durante la Repubblica di Weimar sui libri di scuola. A Sapa estrema ricchezza ed estrema povertà si incontrano prendendo un taxi oppure girando per le strade in cui donne e bambini di varie etnie ballano per pochi Dong mentre vengono filmate da avidi turisti (che poi posteranno quei video su TikTok generando, sicuramente, il triplo del profitto).

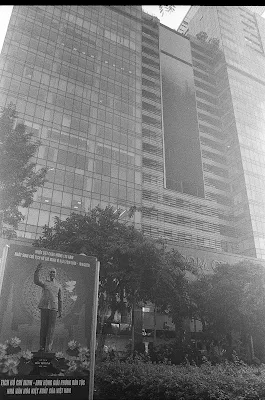

Allo stesso modo ad Ho Chi Minh City, già Saigon, ex fortezza statunitense del sud, la musica non cambia. Anzi, peggiora. Grattacieli, vetrine di Dior, Tiffany, H&M, fast food, gioiellerie costosissime e negozi d'alta moda abbracciano le grandi arterie che portano al centro della città, nella fu zona vecchia, ora una delle più ricche del sud. Gli statunitensi hanno perso la guerra cinquantanni fa e tutto il paese è in festa: la riunificazione è motivo di unione patriottica della nazione riconciliata da chi aveva messo i vietnamiti l'uno contro l'altro (prima la Francia, poi gli Usa) ma è anche l'occasione per guardare ancora più criticamente il doppio volto del sistema che regge il Vietnam.

Il mercato ha battuto ogni ideologia. Gli iPhone hanno sostituito il motto della rivoluzione che recitava: «mangia la metà, lavora il doppio per raggiungere gli obiettivi dello zio Ho». TikTok, Instagram e mille altre piattaforme hanno mutato alla radice la consapevolezza della nazione. Le immagini di Ho Chi Minh sono, ormai, sovrastate dai centri commerciali in stile occidentale.

Pubblicato su L'Eco di Bergamo del 16 giugno 2025

Nessun commento:

Posta un commento